Par un collectif d’observateurs de la société haïtienne

La spirale de violence qui étrangle Haïti aujourd’hui n’est pas un phénomène surgi ex nihilo. Loin d’être une simple éruption de criminalité, l’essor des gangs armés plonge ses racines dans une histoire complexe, marquée par des dynamiques régionales distinctes, des enjeux économiques et sociaux profonds, et une instrumentalisation persistante par divers acteurs de pouvoir. Il est impératif de déconstruire cette genèse pour appréhender la profondeur de la crise actuelle et envisager des solutions pérennes.

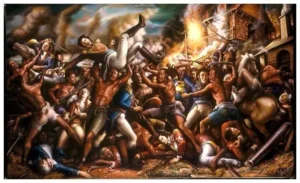

Dans l’Artibonite, région fertile au nord de Port-au-Prince, l’émergence des gangs contemporains trouve un terreau historique particulier. Les soubresauts des réformes agraires ont créé après coup un contexte de fragilité, de redistribution et de réappropriation des terres, propice à l’organisation de groupes armés. La mémoire collective de cette région est encore marquée par des figures notoires comme Seboul, un chef de bande devenu mercenaire, dont l’ascension s’est faite sur les champs de bataille où l’épée a cédé la place à la carabine.

Plus loin dans le temps, des figures comme “Brave” et “Lifet” ont marqué les esprits d’antan au point d’inciter les autorités américaines, présentes durant l’occupation, à légiférer contre le port d’armes, entravant les intérêts des compagnies américaines dans l’exploitation des ressources locales. Nous avons encore en mémoire le fameux Canal du Vent qui a marqué l’histoire contemporaine de la vallée de l’Artibonite Ce lien historique entre l’Artibonite, Mirebalais, et une tradition de bandes armées est indéniable. Cette tradition a ensuite été exploitée par des individus cherchant à s’approprier des terres, utilisant ces groupes pour des interventions musclées lors des arpentages. L’étape suivante, tragiquement logique, fut l’instrumentalisation de ces structures par des politiciens en quête de pouvoir et des trafiquants de drogue, tirant profit de la faiblesse chronique de l’État haïtien.

Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le scénario de genèse des gangs présente des nuances, bien que le fil conducteur de l’instrumentalisation demeure. L’origine se situe dans le contrôle des espaces publics, notamment les marchés. Des groupes de voleurs à la tire s’organisaient sous l’égide d’un militaire ou d’un macoute, qui centralisait les butins et assurait une forme de redistribution au sein de la capitale. Cette tradition de petite criminalité a muté, s’intensifiant dans les années quatre-vingt avec l’apparition de formes de violence plus directes. Du subtil “Awousa” au pickpocket armé, l’évolution vers le banditisme violent actuel est palpable. Ces leaders de la rue, exerçant une influence sur leurs pairs, sont rapidement devenus des pions pour les politiciens contemporains et les oligarques. Ils ont été utilisés comme outils d’influence électorale, n’hésitant pas à perturber les scrutins, et comme forces de contrôle dans les quartiers défavorisés une fois leurs commanditaires au pouvoir. Parallèlement, ils ont servi à protéger les intérêts commerciaux d’une oligarchie dont l’emprise sur l’économie haïtienne est notoire.

Qu’il s’agisse du contrôle d’un marché, d’un port, ou de l’appropriation de propriétés spoliées, tous les gangs en Haïti ont émergé sur une base stéréotypée d’appropriation et de contrôle, avant d’être cooptés par des forces plus puissantes.

En définitive, l’étau des gangs qui étreint aujourd’hui Haïti est le fruit d’une histoire tortueuse, ancrée dans des dynamiques régionales spécifiques et exacerbée par une faiblesse étatique persistante et la manipulation cynique d’acteurs politiques et économiques. Comprendre cette genèse complexe n’est pas un exercice académique stérile, mais une étape cruciale pour élaborer des stratégies de sortie de crise durables et adaptées aux réalités du terrain. Ignorer ces racines, c’est s’exposer à perpétuer le cycle infernal de la violence.

Collectif d’observateurs de la société haïtienne